從宗教到資本主義:指責貪婪如何掩護不斷擴張的體制與不公平現實

Share

最激烈、最具殺傷力的「貪婪」指控,往往指向那些正被剝奪一切的人。

宗教告訴我們貪婪是罪,自助書說那是功能失調的徵兆,而我們都同意貪婪是不好的。除非,它不是。正如虛構交易員Gordon Gekko——這位20世紀資本主義的代言人——在電影《華爾街》(1987)中所說:「貪婪……是好的。貪婪是正確的。貪婪有用。」

那麼,哪一種版本才是正確的呢?顯而易見的是,首先,我們對貪婪抱有深刻的矛盾情緒;其次,如果我們想約束那些當前正以從威權主義、極端不平等,到戰爭與地球滅絕等方式威脅我們的貪婪體制,就必須處理這種矛盾。

聚焦基督宗教與美國,小說家Norman Mailer在2004年曾提到,一種「星期天愛耶穌、其餘時間渴望大把鈔票」的「小小矛盾」。更廣泛來看,幾個世紀以來,宗教與哲學對貪婪的各種批判,一直在與貪婪體制的頑強現實對抗——我所說的貪婪體制,是指那種政治與經濟環境,在那裡,貪婪(被界定為對「更多」永無止境的慾望)被系統性地鼓勵、獎賞,並被描繪成一件好事。

資本主義的自由市場體制,長期以來一直鼓勵並獎勵貪婪的行為。其中許多是建立在各種形式的殖民掠奪之上。誠然,貪婪有時會被倫理、對法律的尊重,甚至推廣民主與人權等理想的願望所限制。但這些約束中的許多,正在迅速被侵蝕。既然長久以來,人們一方面堅持貪婪是壞的,一方面又說貪婪是好的,那麼可以理解的一種誘惑,就是把貪婪的指控加諸他人。這種反射動作帶有強烈的投射成分:它幫助我們處理自己的矛盾,並在自身也有貪婪之下,仍維持正面的自我形象。但在實務上,對貪婪的指控往往被證明是深具破壞性的。它們也往往反映出一種魔法式或非理性的解決問題方式,而那種方式讓貪婪體系始終不受觸及。

與這種魔法元素相連的,是一種反常的鎖定對象選擇。指控貪婪,太常從真正富有與掌權的人身上被移開,轉而指向社會中相對無力的族群。這些對象包括宗教與族裔群體(經常被指控從事剝削性的買賣或放貸)、內戰中的反叛者(其不滿被重新標籤為貪婪)、抗議者(被改稱為劫掠者)、難民(被重塑為經濟移民)、低收入者(常被指控靠福利「過爽日子」),以及違約借款人(例如開發中國家與房貸持有人,他們的「過度借貸」被說成是引爆2007–08金融崩潰的原因)。

在迫害,甚至種族滅絕當中,我們面對的是一個極其令人不安的悖論:在各種貪婪於不斷升高的苦難中滋長之際,被指控貪婪的,卻一再是受害者本身。於是,即便他們的財產正被偷走、他們的權利正被剝奪,用來滿足他人——無論是個人、機構或超級強權——對金錢與權力的貪婪,最激烈、最具傷害力的「貪婪」指控,往往正是朝向那些正被剝得一乾二淨的人。這無疑是所有指控當中最反常的一種。它提醒我們:當我們決定誰在貪婪時,可以多麼遠離真相;也顯示這樣的偏離,後果可以多麼可怕。

貪婪體制在資本主義、殖民甚至共產主義下都頑強存活

對物質貪婪的批判橫跨哲學與宗教。Plato認為賺錢是「超越其他一切的食慾」,證明「有害於身體」,並妨礙「心靈的修養」。兩千多年後,Friedrich Nietzsche在《悲劇的誕生》(1872)中指出,當賺錢變成唯一的目標,人會變得「永遠飢餓」,落入一種無論吞噬多少都仍不滿足的心境。在猶太教中,《妥拉》不鼓勵把物質當成自大根源。在伊斯蘭教中,《可蘭經》告誡人們不要貪婪與囤積金錢,強調必須幫助有需要的人。在印度教中,梵文史詩《摩訶婆羅多》警告說:「就像牛角會隨年歲漸老一樣,人類的貪心也會隨著變得更富有而成長。」在新約聖經中,Jesus強調,富人要上天堂,比駱駝穿過針眼還難。

然而,儘管有這些警示,我們對貪婪的偏好依然頑固。事實上,貪婪體制表現出驚人的持久性,無論是在資本主義、殖民體制之下,甚至——以殘酷方式顛覆了Karl Marx較天真的假設——在共產主義之中。貪婪(正如Michel Foucault曾用來形容監獄制度的話)似乎是「那個令人厭惡的解方,卻又像是無法不用它。」

16世紀時,新教徒大聲譴責天主教會的腐敗,包括販售贖罪券,而這些指控助長了激烈的宗教戰爭。然而,就在天主教的貪婪被抨擊之際,加爾文派新教徒卻認為,辛勤工作與審慎儲蓄,是信徒被預定得救的徵兆。正如Max Weber在《新教倫理與資本主義精神》(1905)中所指出的,那進一步為資本主義工業化注入能量。

當許多歐洲思想家主張,貪婪可以被從基督宗教所譴責的其他「激情」中切割出來時,貪婪又獲得了新的一劑強心針。正如Albert Hirschman在其傑出之作《激情與利害》(1977)中所展示的,貪婪愈來愈被重新包裝成理性——一種對當下與未來利益的明智關切,可以有助於抑制與其他激情(例如性慾與權力慾)相關的罪惡、短視放縱。就這個意義而言,貪婪愈來愈被呈現為解方,而非問題。

當一些新教思想家主張,上帝創造了一套巧妙的制衡系統,讓追求自身利益能為整體帶來好處時,貪婪也因此被進一步合法化。正如蘇格蘭政治經濟學家Adam Smith在《國富論》(1776)中所觀察到的,當商人只追求「自身利益」時,他會被一隻看不見的手引導,去促成一個他原本絲毫沒打算促成的結果。

然而,這些讓貪婪正當化的企圖,也鼓勵了危險的盲點——不僅關於貪婪的不良後果,例如貧窮、飢荒與戰爭,也關於貪婪的成因。把貪婪視為「邪惡」與魔鬼作工的基督教批判,早已模糊了這些成因。如今,貪婪愈來愈被切割出來,定位為自利,於是需要被解釋的,似乎就不再是貪婪,而是其他一切。這個傳統延續到今日——尤其是在行為經濟學中,它經常聚焦於那些讓我們無法「理性追求自身利益」的情緒與認知偏誤。這同樣可以被視為一種文化特定的自私與個人主義背書,危險地忽略了貪婪的起源。

重要的是,我們對貪婪成因的盲點,助長了我們對貪婪極大的羞恥感。我們往往不把貪婪歸咎於自身所處的環境——那些推著我們不斷想要更多的社會壓力——而更偏好要嘛怪罪自己(如同「罪」的語言所做的),要嘛指控他人。然而,如果我們能更好地理解自己每日所承受、毫不停歇的壓力——工作更拼命、彌補國家保障的不足、達成績效目標、促進經濟成長,以及去追上螢幕上看見的生活方式——就能大幅減少我們對貪婪的羞愧,與隨之而來、咄咄逼人的「指控別人貪婪」習慣。正如斯洛維尼亞哲學家Slavoj Zizek所說:「問題不在腐敗或貪婪,問題在於那個逼你去腐敗的體制。」

把成功視為美德象徵的陰影面,是失敗會被視為惡行標記。對失敗的羞恥感,被「美國夢」及其各種國際變體的意識形態推波助瀾:一旦認定任何人只要夠努力就能成功,那麼任何沒有成功的人,就等於是不夠努力。或許Donald Trump最具吸引力的訊息,就是呼籲美國人拒絕各種羞恥來源,包括對過去與當下貪婪的羞恥,以及對自己未能在貪婪體制中致富的羞恥。Trump提供的出口,是透過驕傲來逃離這些羞恥——藉由他本人出了名的無恥,以及藉由羞辱批評者與外群體。

在地球持續升溫之際,貪婪今日已成為一種存在威脅,而資源日益稀缺,已經餵養出一種「各人自掃門前雪」的心態,在其中貪婪進一步被獎勵與正當化。遠遠超越美國,包含德國極右派AfD在內的右翼民粹運動,都從「提供逃離羞恥、走向驕傲」之中獲利。在此脈絡下,我們反覆看見一種對「greedom」的崇拜——這是一種心理上極具誘惑力的混種,將貪婪與自由揉合在一起,憎恨約束、反抗批評,並覺得自己有資格得到更多。這樣的慾望接著撞上它幫忙製造出的現實:節節升高的不平等。與此同時,貪婪與自由似乎只屬於少數人,一小撮超級富豪成為高端的生存主義者,在夏威夷或紐西蘭蓋避難所,或心安理得地策畫逃往火星,離開他們正持續破壞的這顆星球。在巴西、印度、巴基斯坦、中國與塞拉利昂等各種不同的國家,「反貪腐」運動也在鞏固貪婪體制方面扮演了重要角色——尤其當政治對手被選擇性地指控貪瀆時。與此同時,隨著「貪婪」指控四處蔓延,號稱要「抽乾沼澤」的民粹強人不僅侵蝕了剩餘對貪婪的約束,也強化了那種敘事:政治是一場骯髒遊戲,只有他們能修理它。

我們有一整票擅長轉移貪婪指控的領袖

在貪婪這件事上,我們大概都欺騙自己,自認是在理性極大化自身利益、保護家庭,同時努力應付周遭那些「貪婪王八蛋」。這種反射確實保護了我們免於羞恥,但它往往矛盾地替貪婪體制撐腰——尤其當我們「指控誰在貪婪」的本能,被操弄與利用時。

今天,我們有一整票領袖,異常擅長在混濁不清的操作中,轉移貪婪的指控——不僅轉嫁到相對弱勢的群體身上,也轉嫁到那些曾努力防堵貪婪最惡劣後果的制度上,包括提供安全網的機構,或是執行法律、限制金錢能在多大程度上買到權力(進而再換更多錢)的制度。

當右派專注於指責政府的「權力貪婪」,而左派習慣譴責「金錢貪婪」時,更有建設性的作法,是揭露那些正在成形的寡頭體制——正如Niccolò Machiavelli在16世紀,以及Thomas Piketty在較近期所展示的,金錢與權力彼此互相強化,而貪婪在其中稱王。這意味著,我們必須仔細檢視「貪婪遊戲」被操縱的種種方式。無論是在後共產社會,或日趨成熟的民主國家,我們被教導要崇敬的「自由市場資本主義」,其實早已被寡占、貪腐與暴力深刻污染。貪婪或許以獲取金錢為核心,但同時也關於吞吃一切能吞吃的東西。美國哲學家Nancy Fraser談過「食人資本主義」,而資本主義確實在各種層面上,正一點一滴地把自己吃掉。

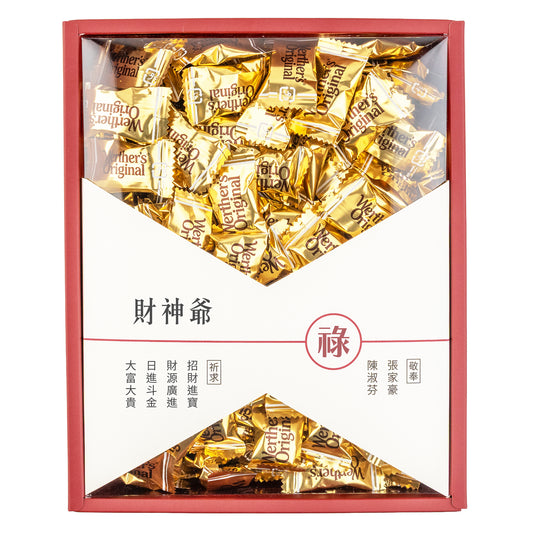

![燙金小囍字貼紙 [24枚]](http://wish.with.tw/cdn/shop/products/hqdefault_2cb3b4c8-ec0a-453e-a8be-1b14dad58faf.jpg?v=1619698098&width=533)