科學證實!運動45分鐘擊退焦慮憂鬱,全面升級心理健康秘訣。

Share

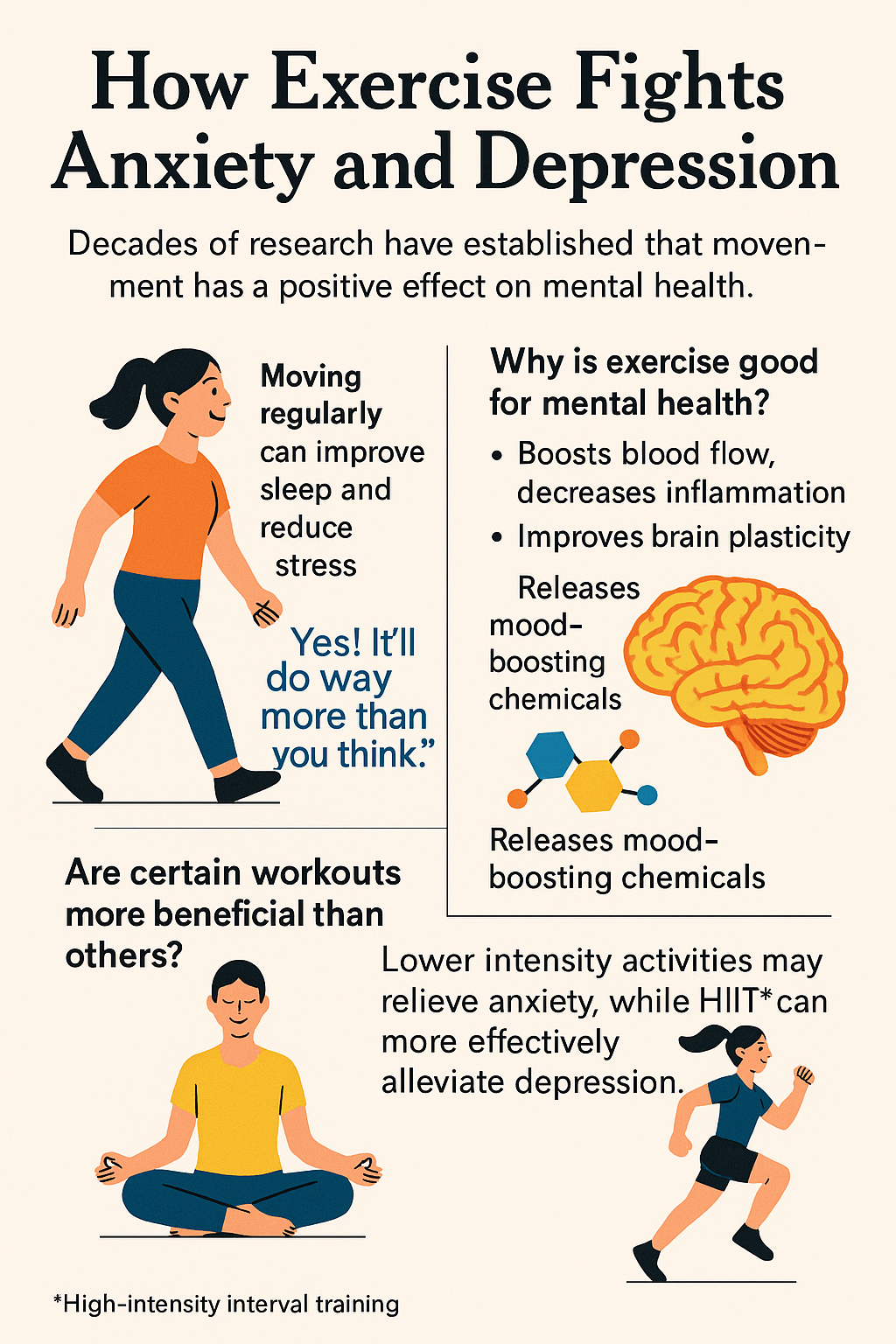

數十年的研究已證實,身體活動對心理健康具有正面影響。

當談到心理健康時,針對憂鬱或焦慮等疾病的大多數治療方法都伴隨但書。藥物能改善部分症狀,卻可能加劇其他問題。認知行為治療對許多患者有效,但並非對所有人都適用。

然而,有一項策略似乎對大多數人都奏效,且幾乎所有專家都推薦,那就是規律運動。

數十年的研究已確立運動對心理健康的正面效應。例如,在針對輕度至中度憂鬱患者的研究中,各種運動方案已被證明與選擇性血清素再攝取抑制劑(SSRIs)等藥物療效相當(最佳效果通常來自兩者結合)。

規律活動可改善睡眠並減輕壓力。雖然有充分證據顯示每週三至五次、每次約四十五分鐘的運動最具心理健康益處,即便只是繞街區步行幾分鐘也能產生正面效果。

「這趟散步會有幫助嗎?」加拿大麥馬斯特大學副教授、《Move the Body, Heal the Mind》作者 Jennifer Heisz 說。「會!答案絕對是會。效果遠超你所想。」

為何運動有益心理健康?

幾乎找不到一項大腦機制在規律活動後不會改善。運動能增加血流、降低發炎並提升大腦可塑性;同時促使多種提振情緒的化學物質釋放,包括β-內啡肽與內源性大麻素(兩者皆參與「跑者愉悅感」)、去甲腎上腺素、多巴胺與血清素。

近年的科學發現,持續運動甚至能改變某些大腦區域的基礎結構。

「你實際上增加了大腦中新神經元的誕生,」加州大學舊金山分校 Weill 神經科學研究所精神醫學教授 Mazen Kheirbek 說。透過生成新腦細胞,運動「在數天內改變了大腦運作方式」。

成年人通常不會產生大量新神經元,而且僅發生在少數區域,主要是與情緒及記憶相關的海馬迴。長期受憂鬱或壓力所苦的人,其海馬迴往往較小,新生神經元較少,可塑性也較低。

Kheirbek 博士表示,依據人體與動物研究,規律運動後幾乎呈現相反效果——神經元增多,適應能力更強。這點在症狀較嚴重的焦慮或憂鬱患者身上尤為明顯,他們通常隨時間獲得更大改善。

特定運動是否更具益處?

科學家尚未確定,例如跑步是否比重量訓練更能提升心理健康。

賓州州立大學癌症研究所博士後研究員 Brett R. Gordon 說,首先,許多運動研究是在動物身上進行,要讓老鼠跑滾輪遠比讓牠舉重容易。

此外,比較不同運動種類也困難,因為對不同人的效果會不同,參與者對運動帶著自身偏好。已經熱愛跑步的人在進行其他心肺運動後,可能更容易感受到情緒提升。

然而,有證據顯示,像瑜伽或太極這類活動在緩解焦慮症狀上優於拳擊或籃球等運動。這可能是因為這些流暢、低強度的運動常結合冥想或正念技巧,而這些技巧已多次被證實對心理健康有益。

「身心連結在所有運動形式中都存在,但在瑜伽和太極中特別被強化,」Heisz 博士說。

較高強度的運動——幾乎依定義——會提升壓力水平。Heisz 博士的一些研究顯示,短期內,報告焦慮症狀較多的人從激烈運動中獲得的心理健康益處少於症狀輕微或無焦慮的人。

但包括 Heisz 博士在內的多位專家指出,隨著時間推移,只要堅持並傾聽身體訊號,規律的高強度運動仍能為焦慮患者帶來顯著益處。事實上,2023 年一項大型綜述顯示,高強度間歇訓練(HIIT)對緩解憂鬱與焦慮症狀的效果優於低強度運動。

但如果患者缺乏動力,這一切都無從談起,中央佛羅里達大學體育活動研究員 A’Naja Newsome 說。尤其在憂鬱情況下,她指出,開始行動或從中獲得樂趣都更困難。

「當你想到一個正經歷憂鬱症狀的人,通常就是缺乏興趣、缺乏精力、心情低落,」她說。

她強調,從較簡單、低衝擊的活動開始,並擁有運動社群或夥伴以維持動力的重要性。若你剛起步,每日散步可能比高強度訓練更可持續。

「雖然我非常推崇重量與有氧訓練,」她說,「但如果有人不喜歡、不享受,他們就不會去做。」

![燙金小囍字貼紙 [24枚]](http://wish.with.tw/cdn/shop/products/hqdefault_2cb3b4c8-ec0a-453e-a8be-1b14dad58faf.jpg?v=1619698098&width=533)