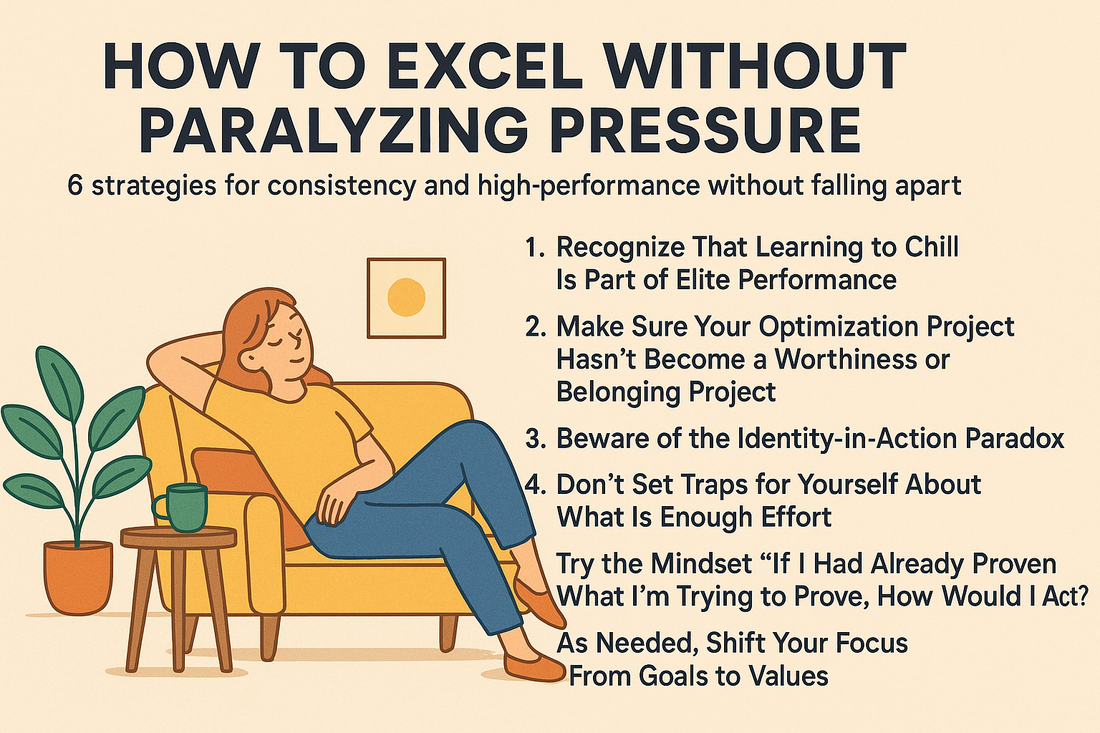

高績效也能不崩潰:六招解除癱瘓式壓力,找回穩定一致表現力。

Share

6 個策略,幫助你維持一致與高表現而不崩潰。

這篇文章是寫給任何如此渴望達成目標、以致有時轉為癱瘓式壓力、使人無法放鬆的人。

想像這個情境:Nicola 是一位想在 2028 年參加奧運的運動員。她再有動力不過,並把整個人生都最佳化以此為核心。在訓練、睡眠、飲食與心態的各個面向,她都力求每一點微小的進步。

但才過了三年,她已開始鬆動。當她沒有在每場比賽都創下個人最佳,表現不如預期便導致沈重的憂鬱、焦慮,並對自己的每一步產生自我懷疑。

雖然她的故事談的是運動,但其底層動力適用於任何渴望成功的人──不論你是創業者、想攻讀常春藤的學生、追逐升遷的職場人士,或試圖把一切都做對的父母。

也許你並未特別追求在某件事上脫穎而出,但你正嘗試更有意圖地生活。

無論你正如何努力精進自己,當壓力過大時,請記住以下幾點。雖然它們起初看似違反直覺,這些策略旨在提升你的穩定度、自律與整體成果。

1. 認知到學會放鬆是菁英表現的一部分

我們無法一直維持高強度。試圖如此,並不會幫助我們在需要時帶來強度。

學會放鬆,為了達到最佳恢復,是菁英表現的一部分。所謂學會「chill」,我的意思是發懶耍廢、聊些不重要的話題、對與你想精進的領域無關的主題保持興趣,以及隨意地慢慢做事。

就像金牌自行車手會在加油站拿糖果棒來為訓練騎乘補給一樣,你用來放鬆的活動並不總需要是高品質的(像是冥想或陶藝)。如同運動員的補給,重點在於獲得足夠的放鬆,而不是過度執著於其品質。

2. 確認你的最佳化計畫沒有變成「價值或歸屬感」計畫

回到 Nicola 並補充她的故事:當她表現不如所望並感到疑慮時,那些疑慮有時會轉向她是否該追求這個目標。她會想,自己是否做了過大的夢、是否屬於菁英之列、或其實是個「無名小卒」。她的表現已不再只是對運動能力的檢驗;它變成對她「是否值得被愛與歸屬」的檢驗。

她的最佳化計畫,已變成價值與歸屬感的計畫。但那些是人之為人的特質;你不是用表現去「執行」它們。成就並不是宣告你值得尊重、關注與愛的信號。不要把一次不如所願的表現,當成你是無名之輩的證據。

在運動之外,追求高表現的人往往有類似經驗。他們常把自己做的每件事都最佳化,以嘗試證明自身最基本的價值。

3. 小心「行動中的身份」弔詭

像「你做的每個行動,都是為你想成為的那種人投下一票」這類話,起初非常有幫助、能激勵人,但總有極限。持續的自我監控會令人精疲力盡。無止盡的「身份投票」會變成價值的量尺,讓人感到彷彿活在 24/7 的審判之下。

這一點與前一點相關。對像 Nicola 這樣的人而言,任何沒有在為她的奧運選手身份投票的片刻,都會讓她覺得自己是在為「我一無是處、不值得愛、關注或尊重」的身份投票。

那些最初有幫助、能促進一致性的做法,最後會令人窒息。

4. 別為自己設下「何謂足夠努力」的陷阱

本意良善的努力心態與「做到最好」的想法,可能會成為心理陷阱。它們聽起來合理且激勵人心,但內含不可能達成的標準。

要小心以下心態:

-

「如果我已把一切都做到了,我就能對此感到滿意。」(因為你永遠不可能把一切都做齊全。)

-

「如果我每次都拿出最佳表現,那就足夠了。」(因為你無法持續維持「拿出最佳表現」的強度。那需要選擇性地運用。)

若任何心理方法以往對你有用,但現在不起作用,或雖被推薦卻沒有帶來任何舒緩,請賦權自己採用此刻對你有幫助的想法。不同的口號與心態,會在我們不同階段發揮作用。

5. 嘗試這個心態:「如果我已經證明了我想證明的事,我會怎麼做?」

想像你已經證明了你想證明的事。你不是在重複證明它,而是在為一位受你指導的晚輩提供卓越的示範。在那種情境中,你會如何面對日常行動?你會如何回應挫折?你會如何慶祝你的勝利?這個心態實驗能幫助你在價值與歸屬感上感到更有安全感。

6. 視需要,將焦點從目標轉向價值

我們的目標通常是「要嘛達成、要嘛沒達成」。價值則是你每天都能朝向移動的方向,無論結果如何。

回到 Nicola,也許她會說她的價值是卓越、成長、發揮最大潛能,並以正直代表她的國家。她接著可以問自己:她是否以正直訓練?她是否成長了?她是否做出了符合其長期最大潛能利益的行動?

不同於「行動中的身份」哲學,當專注於價值時,並不是每個行動都需要同時表達每一個價值。

如何確保強烈動機同時也是健康的動機

強烈的精進動機是一項資產。這些方法能幫你微調其方向,使其帶來能量,而非耗盡你。高成就者有時會把常見的自我改善智慧用得太猛,反而超載自己。你在此學到如何辨識這何時可能發生在你身上,並一些對策。新的思維起初或許不自在、不自然,但我們越是嘗試、調整為當下對自己有用的版本,它們就越有幫助,也越能減輕過度壓力。

![燙金小囍字貼紙 [24枚]](http://wish.with.tw/cdn/shop/products/hqdefault_2cb3b4c8-ec0a-453e-a8be-1b14dad58faf.jpg?v=1619698098&width=533)