放慢腳步專注當下:用慢活思維全面解鎖真正高效專注與生產力

Share

放慢腳步或許是我們今日最難卻最迫切需要培養的技能。

重點摘要

-

真正的生產力始於平靜的專注。

-

神經科學與古老智慧皆提供關於專注與成就的啟示。

-

放慢腳步是重新找回清晰與連結的方法。

「I feel the need. The need … for speed!」 — Maverick, Top Gun

我們都和 Maverick 有同樣感受。

這個世界似乎正以曲速運轉。對許多人而言,要跟上腳步的挑戰令人不堪重負。事情太多,而且全都需要在昨天完成。白天太短,夜晚幾乎不存在。提醒、訊息、期限、決策;螢幕閃爍,手機嗡鳴。唯一的應對方式似乎就是跑得更快——然而即使如此,你仍會落後。

多工的迷思

當我們面臨待辦清單爆滿而時間不足時,自然的反應就是多工。我們在準備簡報的同時快速回覆電子郵件;在執行 Zoom 會議時透過 WhatsApp 發訊息;聆聽 podcast 時又同時掃讀稍後會議要用的文章。這些行為讓我們能同時勾選多項任務,彷彿透過一次做更多事贏回時間。

但我們錯了。

研究一再證明,多工會大幅降低效率。例如,2011 年的一項研究發現:「被迫多工的人表現顯著不如被迫按順序工作的人」。

這很合理。大腦一次只能處理有限的刺激。例如,工作記憶——在執行任務時能在心中保留的項目數——其容量眾所周知有限。過去研究者認為我們可處理約 7 個項目,如今共識則是僅 3–5 個。當我們不斷為大腦塞入更多刺激與資訊,結果便是認知表現下滑。

放慢以加速

當我們試圖同時做太多事,或想太快完成過多任務時,沒有任何事情能做好;耐人尋味的是,我們也做得更慢。

我們需要「慢速專注」的練習——一次聚焦於單一任務、單一片刻、單一次呼吸的練習;全然投入於所做之事。

當我們面對鋪天蓋地的需求、提醒與干擾,以及多重競爭的精力與注意力索求時,最有效率的應對方式反而是放慢腳步。與其一次做 10 件事,不如一次做一件,按順序完成待辦。

如同我在〈Buddha Had It Right: Relax the Mind and Productivity Will Follow〉一文中所討論的,古老佛教正念修習早已強調,平靜才會開啟真正的清晰。佛陀將「猴子心」形容為持續分心與躁動;他的解方不是跑贏它,而是讓心放鬆。當心靜下來,生產力便提升。

先前我引用電影《Top Gun》中的台詞。在片中,Maverick 是精英海軍戰鬥機飛行員。而恰好,美國海軍海豹部隊也有一句著名、真實的格言:「慢即是快,快即是慢」(Slow is smooth, and smooth is fast)。

如果你想更快,就必須先慢下來。

找回我們的生活與自我

至此,我談的都是放慢腳步帶來的效率好處。這些好處真實且重大:若你放慢,你確實能完成更多。

但有件更重要的事:我們的人性。

當我們在生活中一路狂奔,失去的不僅是智商分數或認知表現。我們也失去了與自己的連結。當下的自我、感受與經驗都被淹沒在干擾與截止日期的海洋中。

當我們急促地走過一天,我們以被動反應而非主動意圖度日。我們讓世界替我們設定議程,而不是自己選擇如何使用那極其有限的時間。

我們需要放慢腳步才能活在當下。而真正的當下——不是表演式的當下——會改變我們與自己及他人的關係。它讓我們更深層地聆聽、真誠互動並增進同理;我們停止表演,開始連結。

五個讓自己慢下來的實踐

放慢很難。我們的文化把忙碌與價值劃上等號,許多人更不幸地將自我價值與表現掛勾。此外,害怕落後、害怕做得不夠,驅使我們即使心理健康受損仍不停奔跑。

然而,放慢具有變革力量。雖然它困難,卻是一項人人都能透過一次次選擇培養的技能。

以下五個選擇能立刻協助你放慢腳步:

-

有意地暫停。 每天花 5 分鐘深呼吸或掃描身體。這有助於將你的神經系統從戰或逃模式轉向平靜覺察。

-

以咒語錨定。 在壓力時刻反覆念誦「I am enough(我已足夠)」或「Presence over pressure(存在勝於壓力)」等短句。這些不僅是肯定語;它們也向大腦傳達安全訊號。

-

刻意單工。 選擇一項任務並全心專注。不要多工。這能減輕認知超載並提升滿足感。

-

每日反思。 花幾分鐘寫日誌,或單純自問:今天最重要的是什麼?此舉有助於讓行動與價值相符。

-

限制數位噪音。 靜音非必要通知。安排無螢幕時間。保護面對面連結的神聖空間。

更快 ≠ 更好

這個世界仍會持續加速,但我們可以選擇自己的步調。

若我們想打造有意義且具韌性的組織、關係與人生,就必須拒絕「更快即更好」的迷思。

生產力並非關於做得更多,而是以清晰、平靜與關懷完成真正重要之事。

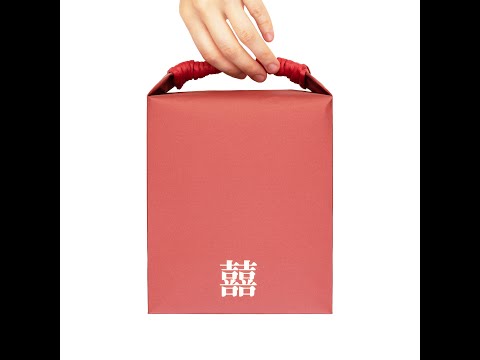

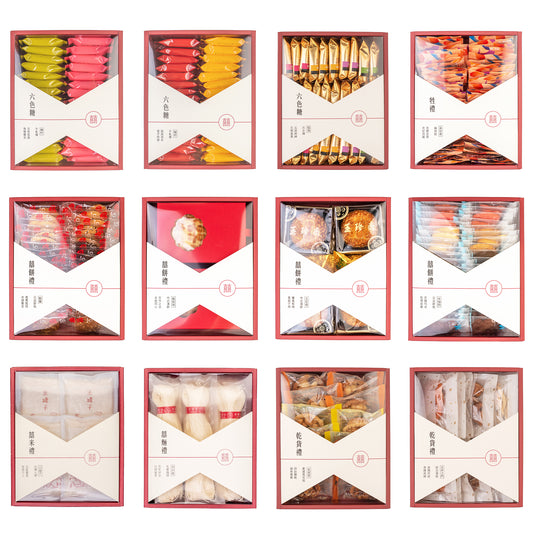

![訂婚文定儀式.六禮十二禮自由配 [經典紅]](http://wish.with.tw/cdn/shop/files/preview_images/hqdefault_360f1d3b-fff8-48dd-9c89-c854ffdb803d.jpg?v=1690222239&width=533)

![燙金小囍字貼紙 [24枚]](http://wish.with.tw/cdn/shop/products/hqdefault_2cb3b4c8-ec0a-453e-a8be-1b14dad58faf.jpg?v=1619698098&width=533)