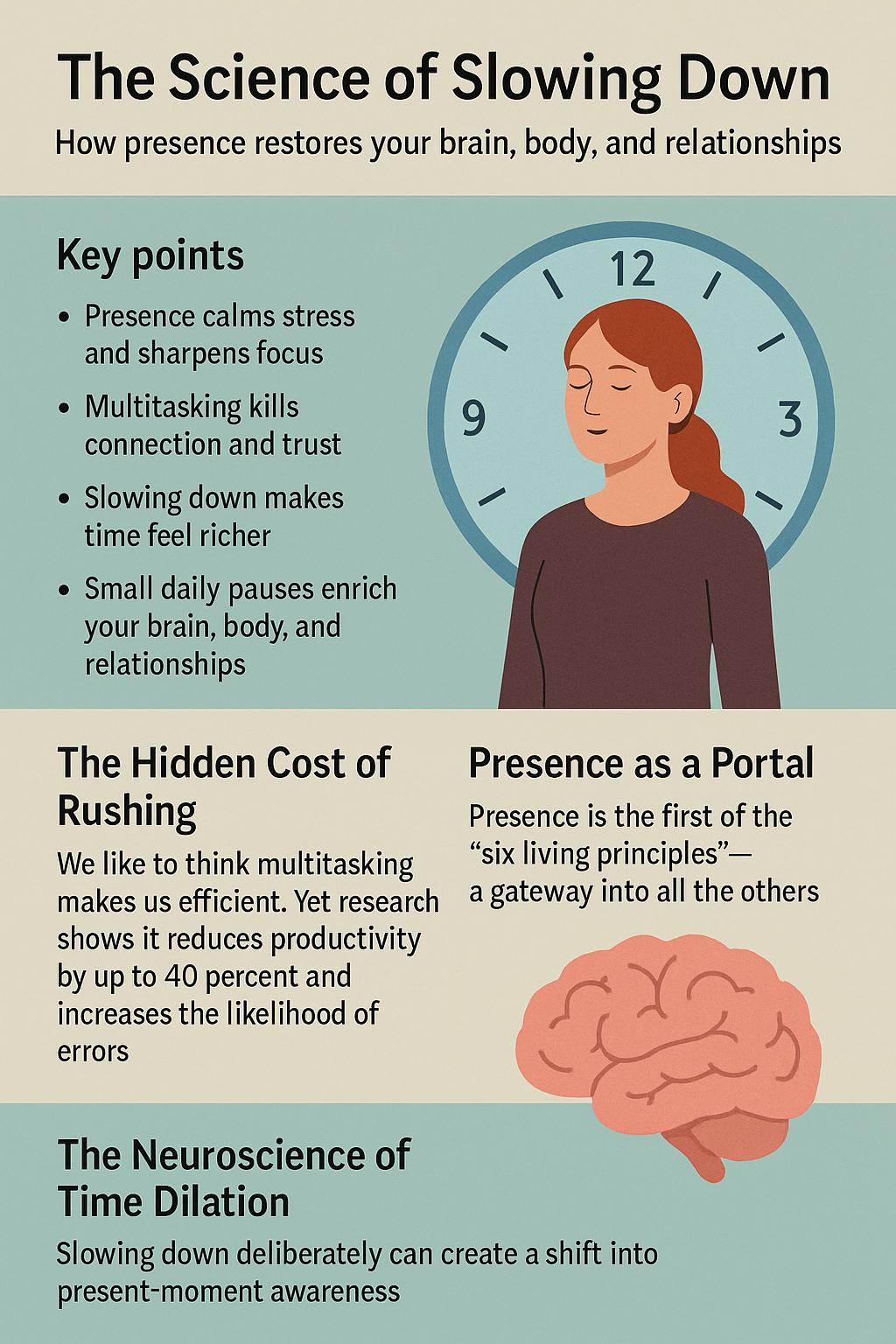

放慢的科學:專注當下,重新找回腦力與關係

Share

臨在如何修復你的大腦、身體與關係。

重點

-

臨在能平靜壓力並銳化專注。

-

多工會扼殺連結與信任。

-

放慢讓時間感更豐盈。

-

每日的小小停頓能滋養大腦、身體與關係。

我學會重新呼吸的那一天,諷刺地,是在一條醫院走廊上開始的。

當時是上午 9:15,而我已經落後進度。電子郵件未回,手機不停震動,腦中同時盤旋著三位病人的故事。這時,一位拄著手杖的老先生走到我前方的走廊。他走得很慢、很慎重,在步與步之間停頓,彷彿在聽地面給他的指示。

有一刻,我考慮繞過他。但某種東西——也許是疲倦,也許是好奇——讓我停了下來。我把自己的步伐與他對齊。我們的腳步回聲同步響起。我的心變得安靜。急迫感消融了。

那是我第一次明白:放慢不是做得更少——而是能觸達更多。

現代生活訓練我們把一個個時刻壓縮,像把方塊疊得搖搖欲墜的高塔。我們在攪湯時看手機;在今天的對話裡計畫明天的會議。

從神經學上說,這種持續面向未來的專注,會讓大腦充滿預期性的壓力訊號——皮質醇與腎上腺素的尖峰讓我們高度警覺,卻也耗盡情緒帶寬。

當我們長時間以這種方式運作:

-

前額葉皮質(負責專注、同理與決策)會離線。

-

杏仁核(恐懼/警報中心)會過度活化。

-

記憶與創造力下降,因為大腦總是準備「下一步」,而非「當下」。

相對地,臨在會啟動副交感神經系統,降低心率與血壓、增加氧氣流動,並恢復對高階腦功能的取用。

匆忙的隱性代價

我們喜歡以為多工讓我們更有效率。然而研究顯示,它會把生產力降低多達 40%,且增加出錯的可能性。

關係中的安全感也是缺乏臨在的另一個犧牲者。當某人坐在你對面,感覺到你的注意力分裂時,他們會本能地保留。對話變得流於表面,信任侵蝕,細微的情緒線索被錯過。

在醫療中,這可能意味著錯過病人吐露最深層擔憂的那一刻。在教養中,這可能意味著錯過孩子需要安撫的無聲訊號。在領導中,這可能意味著錯過激發而非指示的契機。

把臨在當作門戶

臨在是「六個生命原則」中的第一個——通往其他所有原則的門。

它不是要強迫靜止,或像冥想 App 建議的那樣把心清空。它是要用你身體的每一個細胞,讓自己完全可被取用。

當你放下對「即將發生之事」的預設,你便不再像被時鐘束縛的粒子,而是開始以波的方式共振——開放、調諧、可感受。

時間延展的神經科學

你是否注意到,驚嘆或危險的時刻,時間似乎會放慢?神經科學家稱之為「時間延展」。當大腦轉向當下覺察、每秒處理更多細節時,它就會發生。

刻意放慢能創造類似的轉換。

-

在開口前的微停頓,給大腦一點時間,好以更審慎的詞彙回應。

-

行走中的停留,讓感官接收顏色、質地與聲音,進而提升如血清素與多巴胺等調節情緒的神經傳導物質。

-

即使 60 秒的靜止,也能重置你的自主神經系統,把壓力訊號降低 20–30%。

一個練習:臨在之鏡

試試看:與一位朋友或同事相對而坐。維持溫柔而穩定的眼神接觸。彼此提問:「是誰或是什麼,正在經驗此刻?」

不加思索地回應任何浮現的東西——不用過度分析。30 秒後交換角色。持續 5 分鐘。

一開始,答案會來自頭腦。接著,來自心。然後,往往會浮現某種無言之物——一種超越任何人身分的覺察。

這項探問源自 Advaita Vedanta 傳統中的 Atma Vichara(「自我探問」),最著名的表述來自 Sri Ramana Maharshi(Maharshi, 1985)。當代的改編也可見於 Arjuna Ardagh 關於覺醒與關係臨在的作品(Ardagh, 2005)。此處提供的版本——「Mirror of Presence」——是一種為關係教練而設計的改編,用以深化信任並溶解表演性的面具。

即使只做幾分鐘,這種「臨在互映」也能為真誠、安全與共享覺察開闢空間。

在日常中放慢

臨在不需要冥想坐墊。以下是你今天就能嘗試的三個「時間延展」技巧:

-

帶儀式感地單工——選擇一個日常動作(泡茶、洗手、打開筆電),以全然專注去完成,彷彿它是神聖的。

-

在門檻處停頓——走進會議室、病房或自家門前,先深吸一口氣,放下所有腦中的預演。

-

用皮膚去聽——在對話中,想像不只用耳朵,而是用整個身體在聆聽。留意姿勢、語調與能量的轉變。

當你放慢會發生什麼

你練習放慢的次數越多,你會越能察覺:

-

人們更快地敞開心扉。

-

你更能記得那些說過的——以及那些未說出口的。

-

即使行程滿檔,你在一天結束時也不那麼疲憊。

-

創意與直覺不費力地浮現。

而或許最重要的是,你重新感覺到自己的生命——不再是雜務的模糊一團,而是一連串值得棲居的時刻。

在那天的走廊裡,拿拐杖的那位先生終於走到了電梯。他看著我,眼神明亮,說:「能與不趕時間的人一起走,真好。」

我們一起走進電梯,不發一語,卻完全臨在。

有時你能給的最大禮物——給自己、給他人、給世界——就是放慢到足以真正抵達。

![燙金小囍字貼紙 [24枚]](http://wish.with.tw/cdn/shop/products/hqdefault_2cb3b4c8-ec0a-453e-a8be-1b14dad58faf.jpg?v=1619698098&width=533)