當白日夢成為困擾:失調性白日夢七大特徵、臨床模型與自評工具

Share

新研究指出失調性白日夢的危險。

重點

-

白日夢具有正向特質,但失調性的類型可能導致問題。

-

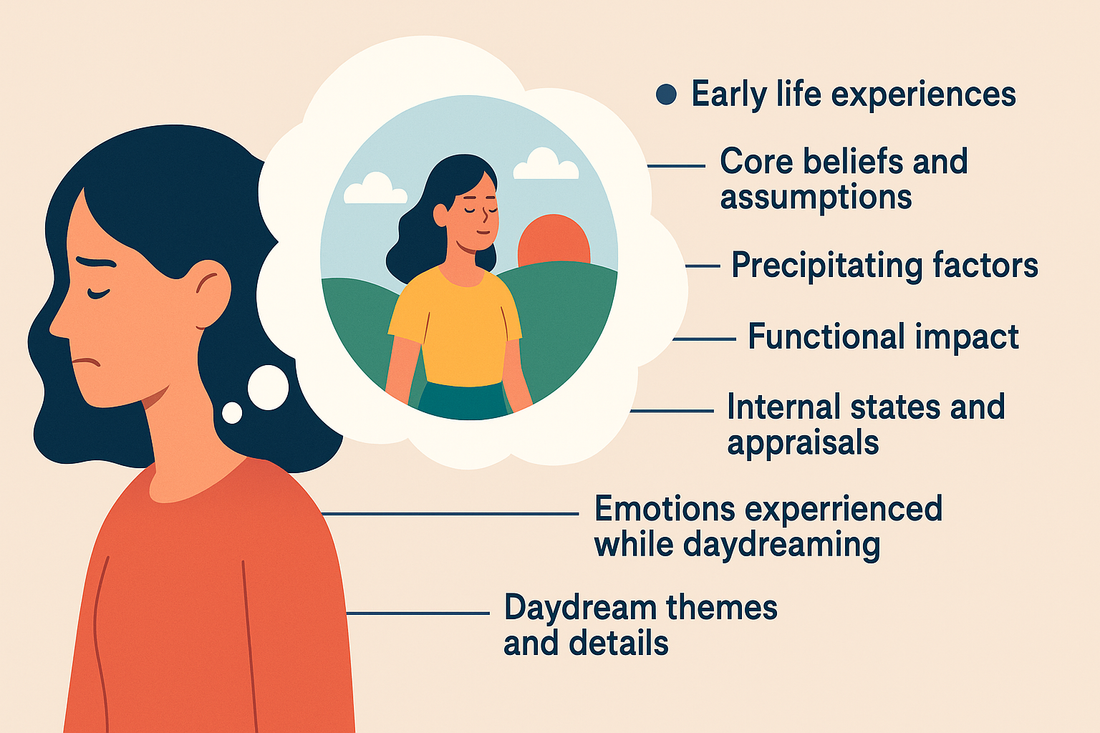

一項新研究提出失調性白日夢的複雜模型,顯示其七個主要特徵。

-

只要白日夢維持在界限內,白日夢可以帶來創造力的成就感。

多數人都會從事白日夢,特別是當我們閒著的時候。讓你的心靈從日常生活的單調逃離到更愉快的情境,似乎不僅無害,有時甚至是必要的。也許你在你最愛的大賣場囤貨後,被困在冗長的結帳隊伍中。你已經看完所有簡訊;手機也無法帶來解脫。何不在心裡回到上次度假的地方?還記得把腳趾浸入清涼池水時的美好感覺嗎?

作為心理疾患的失調性白日夢

雖然白日夢看似無害且有益,但當白日夢到達某個程度時,可能會呈現更不祥的樣貌。在臨床心理學領域,「失調性白日夢(MD)」這個術語其實正被提出作為一個潛在的診斷類別,它可能與強迫症、憂鬱與焦慮共享一些特徵。類似於「幻想傾向人格」(Wilson and Barber, 1982),從事 MD 的人多數時間活在自己的內在世界裡。

在一項新研究中,Middlesex University 的 Amy Lucas 與 Alexandra Bone(2025)基於這個概念,將 MD 定義為「一種對心理幻想的解離式沉浸的強迫性循環,導致痛苦與功能受損」(第 1 頁)。與其說人們只是在無聊時做白日夢,從事 MD 的人可能把多達 57% 的清醒時間用於白日夢;相較之下,多數人根據作者引用的既有研究,平均可能只有約 16%。

除了在其他時空中遊走所喪失的時間外,從事 MD 的人也會經驗羞愧、罪惡感與痛苦。他們沈浸在圍繞各種理想化主題的想法與影像之中。問題不在於他們在白日夢中想些什麼,而是他們白日夢的時間量——而且即便嘗試,他們也無法停止。他們幾乎什麼其他事都做不了;罪惡感與羞愧隨之而來,因為他們覺得自己在浪費時間,或者他們其實真的落後於他人。更有甚者,「隨著時間推移,理想化的白日夢世界與現實生活與自我感之間的落差會擴大,加深不滿與挫折感」(第 8 頁)。

失調性白日夢的模型

Middlesex 的這項研究目的,是建立一個理論模型,協助心理健康專業人員對 MD 進行評估、臨床建構與介入。為此,他們先邀請專業同儕檢視該模型,接著請三位在 MD 量表得分遠高於平均的個體,從他們自身的「生活經驗」來補充模型的細節。以下是該模型的基本元素,以其中一位參與者——22 歲的加拿大人 Sarah——為例:

早期生活經驗

Sarah 有良好的家庭支持,但她不斷拿自己與他人比較——那些她認為比自己更優秀的競技游泳選手。她在年幼時就發現自己能夠進行栩栩如生的幻想。

核心信念與假設

Sarah 認同的信念包括:「我是一個尷尬笨拙的人。」以及「這個世界令人失望。」

誘發因素

拖延唸書、看到他人表現出色,以及感到社交上的尷尬不自在。

功能性影響

Sarah 錯失學術機會,同時也不斷把自己與「白日夢中理想化的我」進行比較。

內在狀態與評估

在內心裡,Sarah 擔心她的未來,擔心她的幻想人生永遠不會發生,以及她的低自尊。

白日夢時的情緒

當 Sarah 發現自己沉浸在心理幻想中時,她感受到連結、被接納、自信、驕傲與動機等情緒經驗。

白日夢主題與細節

白日夢本身涉及日常的簡單情境,其中「生活正是我希望的樣子」。她也想像自己擁有「完美身材」,因此能感到自信、篤定,且不受他人眼光所左右。

善用白日夢為你所用

對失調性白日夢的這番分析,釐清了本應是有益的心理休息,有可能變成主要的心智執念。如果你在擔心自己,請回答以下問題,例如:「你在多大程度上寧可白日夢,也不願與他人互動或參與社交活動或嗜好?」以及「當現實世界打斷你的白日夢時,你平均會感到多煩躁?有些人在白日夢被打斷時會感到惱怒。」想看完整問卷,請見此連結。

總結來說,只要白日夢不把生活中的其他一切都擠掉,白日夢就具有創造性的價值。尋找成就感,意味著在幻想與現實之間,善用你心智的所有資源。

![燙金小囍字貼紙 [24枚]](http://wish.with.tw/cdn/shop/products/hqdefault_2cb3b4c8-ec0a-453e-a8be-1b14dad58faf.jpg?v=1619698098&width=533)