中印為何爭奪荒涼的喜馬拉雅山區域?背後的地緣政治爭端揭密

Share

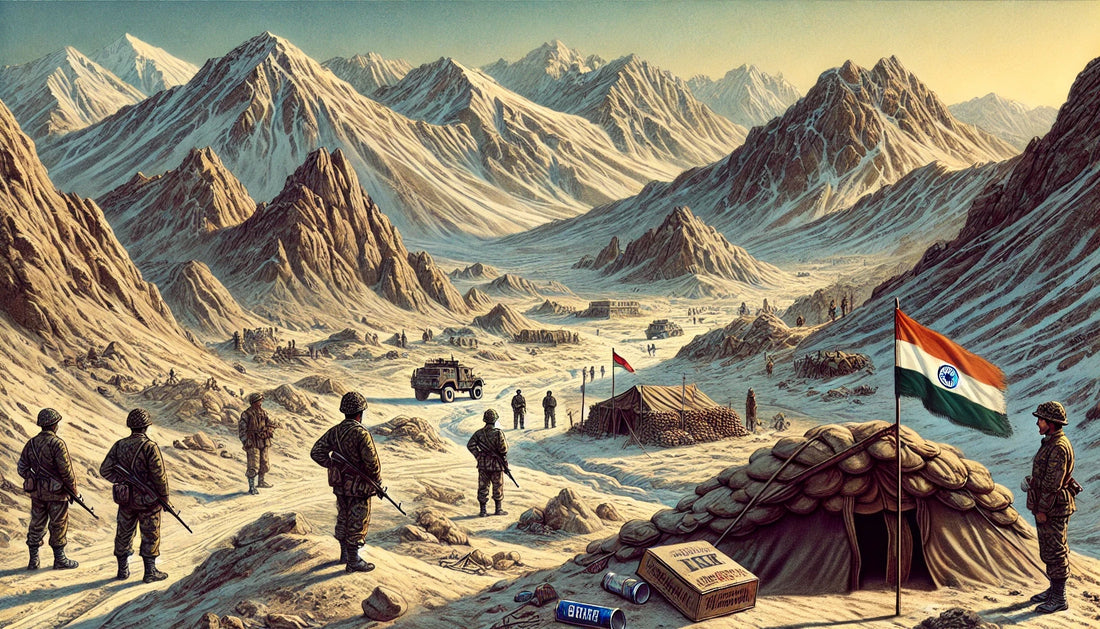

在喜馬拉雅山脈長期的戰鬥可能預示著更危險的衝突。

將印度和中國分隔開來的2,100英里邊界穿越世界上最難以居住的地區之一。在西部,邊界沿著印度的拉達克地區,海拔在13,000到20,000英尺之間。在非雪覆蓋的月份裡,這片土地看起來像月球表面。地面是沙質的,佈滿了岩石和鵝卵石;沒有一片草生長;也看不到任何動物的蹤跡。在冬季,氣溫可降至零下40度。這些嚴酷的條件和荒涼的景觀會讓踏足此地的人感到絕望。“我去過那些地方,”一位現居德里的前印度外交官告訴我,現在他為一個國際佛教組織工作。“當你訪問那裡時,你會想,誰還想要這片地區?”

但國家不會這樣看待領土,無論它多麼荒涼。這就是為什麼印度和中國在這些高地上部署了軍隊,沿著兩國之間沒有標記且在許多地方存在爭議的邊界。在缺乏任何圍欄或鐵絲網來劃定領土的情況下,兩國士兵在進行巡邏時面臨著很大的模糊性,這被稱為實際控制線。印度陸軍前軍事行動總監文諾德·巴蒂亞描述它是一條感知線。

四條感知線

“實際上有四條線,”他告訴我去年我訪問德里時。“一條是印度對實際控制線的感知。另一條是中國對實際控制線的感知。第三條是印度對中國感知實際控制線的感知——因為我們基於他們的巡邏線有一種感知。而第四條當然是中國對印度感知實際控制線的感知。”

這種缺乏明確性的情況意味著沿著邊界有幾個地方實際上是無人地帶,印度和中國的軍隊都在這裡進行巡邏。兩邊的士兵經常留下空的香煙盒和啤酒罐作為領土聲索的標記。與此同時,根據兩國1996年的協議,士兵們在巡邏時必須依法克制,該協議禁止在邊界使用槍支和彈藥。

當兩國部隊相遇時,他們遵循一個共同商定的協議以避免衝突。“我們會舉出一個橫幅,上面用英文和中文寫著:‘你在我們的領土上。請回去,’”巴蒂亞告訴我。“而他們會舉出自己的橫幅,上面用印地語和英語寫著:‘你在我們的領土上。你回去。’”

歷史上,這種對峙通常和平解決。然而,近年來,對峙有時會演變為小規模衝突。例如,2022年12月初的一個晚上,數百名中國士兵試圖在位於印度東部最東端的阿魯納恰爾邦的楊澤高原沿線的四個地點突破一道石牆。據印度媒體報導(印度軍方沒有提供公開說明),中國士兵攜帶釘滿釘子的棍棒、猴拳(用作武器的繩結)和電擊槍。印度士兵使用自己的粗糙武器,最終迫使中國士兵撤退。

儘管沒有造成死亡,但這次衝突是自2020年6月在加勒萬河谷的致命衝突以來最嚴重的一次。這些事件反映了兩國之間敵意的增長,儘管自1962年戰爭以來,兩國一直維持著和平但緊張的關係。如今,印度和中國各自沿著實際控制線駐紮了約60,000名士兵。

地緣政治競爭

傑雅德瓦·拉納德曾多年在印度的主要外國情報機構——研究與分析處工作;他現在是印度國家安全顧問委員會的成員。在他看來,邊境衝突在可預見的未來可能會成為常態。“這場衝突不會很快消失,”他告訴我。這在很大程度上不僅僅是爭奪領土;這也是更廣泛的地緣政治競爭的一部分。“更大的問題是他們不希望印度崛起,”拉納德說,指的是中國。“因為他們認為自己是印太地區的唯一大國。”

兩國也在爭奪全球影響力。每個國家都有一位強大的民族主義領袖:中國的習近平和印度的總理納倫德拉·莫迪,儘管他的政黨在選舉中遭遇挫折,使他需要依賴議會中的盟友,但他剛剛贏得了第三個任期。習近平在2017年中國共產黨第十九次全國代表大會上的講話中宣稱,中國“站起來了,富起來了,並正在變強大”,可以提供“中國智慧和中國方案來解決人類面臨的問題。”

最近,隨著印度的發展,莫迪變得更加自信。去年,印度人口超過了中國,經濟雖然仍遠小於中國,但預計在未來幾年會增長更快。像習近平一樣,莫迪談到印度恢復其古代輝煌並重回“世界老師”的地位。如今,印度的行動比十年前更加自信。

哈什·V·潘特,倫敦國王學院國際關係教授,將莫迪政府與之前的政府相比,描述為“在闡述印度的國家安全優先事項和表明新德里會捍衛這些利益方面更加堅定。”2019年,這種立場體現在印度對巴基斯坦巴拉科特進行的空襲上,據稱那裡是恐怖訓練營。“巴拉科特是一個信號,表明我們願意使用軍事手段來達成某些結果並測試我們能走多遠,”潘特告訴我。去年,印度對歐盟批評其持續從俄羅斯進口石油進行了反駁,這被視為在俄烏戰爭中幫助俄羅斯。

新德里的自信在去年的一場外交危機中再次顯現,當時加拿大宣布懷疑印度情報機構涉及在加拿大土地上殺害一名錫克分裂主義領導人。印度政府否認這一指控並要求看到證據。同時指責加拿大庇護錫克恐怖分子。10月,印度政府表示將取消41名加拿大外交官的外交豁免權,加拿大不得不從印度撤回62名外交官中的41名作為進一步報復,加拿大簽證被暫停了一個多月。

今年5月,加拿大警方逮捕並指控三名駐埃德蒙頓的印度公民涉嫌去年謀殺案後,印度外長表示,這起事件與幫派暴力有關,並批評加拿大當局允許“來自印度,特別是旁遮普的有組織犯罪在加拿大運作。”

在談論這些問題時,印度官員的話語中常常能聽出一定程度的好戰。我去年秋天訪問德里時,加拿大的指控在首都的氣氛是挑釁的。潘卡·沙蘭,曾在2018年至2021年擔任印度副國家安全顧問,現在運營研究安全問題的機構NatStrat,將今日印度在國際舞台上的自信與1980年代的羞怯外交政策進行對比。“那時,我們幾乎是跟著蘇聯的腳步走,”他告訴我。但作為世界第五大經濟體,印度再也沒有理由膽怯。“今天,”他說,“我們有一個政府,認為我們受夠了。”

1962年的中印戰爭是由一系列邊界衝突引發的,這些衝突與近年來的衝突沒有太大區別。然而,早期的衝突不僅僅是領土爭端。中國因印度接納達賴喇嘛而心生不滿,達賴喇嘛在1959年逃離西藏並在印度達蘭薩拉建立了流亡政府。當時,兩國仍處於現代形態的初期,軍事力量都不怎麼樣。但中國人民解放軍更強大,印度軍隊遭受了慘敗,這促使印度增加軍事開支。戰爭開始一個月後,大約在印度請求美國提供空中支援的同時,中國宣布單方面停火,實際上結束了衝突。印度不得不接受阿克賽欽這片15,000平方英里的土地將繼續由中國控制。

此後的幾十年裡,除了1986-87年在阿魯納恰爾邦邊界東部的衝突外,雙方保持了一種不安的休戰狀態。印度官員稱,現狀在2013年習近平成為中國主席後開始改變。那年4月,在新任命的中國總理李克強訪問德里前幾周,中國軍隊進入阿克賽欽的德普桑平原,並在距印度軍事基地僅20英里的地方搭建了一個營地。印度-西藏邊防警察在距營地約300碼的地方搭起自己的帳篷,對峙持續了約三周,最終通過談判解決,雙方撤除了營地。

不到一年半後,習近平2014年國事訪問印度前幾天,中國軍隊進入東拉達克的楚馬爾。“這次他們進入我們的領土更深,範圍更廣,”拉納德告訴我。據報導,莫迪在艾哈邁達巴德的晚宴上向習近平提出了這一問題,幾周後,軍隊從該地區撤出。

一些印度官員當時認為,德普桑和平原和楚馬爾事件是個別事件,只能歸因於當地的解放軍指揮官,但拉納德確信北京參與其中。那時,他為智庫準備了一份關於中國的定期報告,基於他對中國材料的分析。他發現了一些令人不安的事情:解放軍在西藏進行更多的演習,並且使用更多的武器。“然後他們開始在那裡進行傘兵演習,還有一些飛機進入那裡,這也是不尋常的,”拉納德告訴我。增加的軍事準備表明了一種咄咄逼人的姿態。“我說:‘看,有些事情在醞釀。我不能告訴你是什麼,但對我來說看起來不妙。’”

接下來值得注意的對峙發生在德克蘭,一個距拉達克東部約800英里的高原,接近不丹、中國和印度邊界的交界處。中國聲稱德克蘭是其領土,而印度和不丹則認為該地區是屬於不丹。歷來,不丹依靠印度的幫助來保衛其邊界,所以當2017年6月中國開始在德克蘭修建道路時,印度軍隊進入該地區阻止施工,雙方形成了面對面的對峙。

賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學的中國研究教授斯里坎特·孔達帕利講述了他從一名印度准將那裡了解到的,印度軍隊如何試圖在衝突中取得心理優勢。“他們聚集了40到50名特別高大的印度士兵,全都超過六英尺半,並將他們安排在中國士兵面前,後者矮得多,”孔達帕利說。他認為這種威嚇戰術在士兵對峙中幫助了印度。期間不時發生摩擦。對峙持續了73天。印度成功阻止了道路工程,否則這條道路將使中國軍隊處於襲擊戰略要地西里古里走廊的射程內,這是一條連接印度東北各州與印度其他地區的戰略性狹長地帶。

“如果這不是預謀的,那麼中國人怎麼會帶著帶刺的鐵棍和鐵絲網?”

然後是2020年6月在加勒萬河谷的夜間衝突。加勒萬河谷位於加勒萬河沿岸,就在阿克賽欽的西南方。自4月以來,這裡的緊張局勢一直在升溫,當時中國軍隊在河谷搭建了帳篷。印度軍方認為這是解放軍又一次越過實際控制線的侵入。根據印度官員的說法,中國同意從這些地區撤出,包括河谷。

據印度官員說,6月中旬的暴力衝突始於印度軍隊監督中國從加勒萬撤軍的巴布上校與應該已經離開的中國士兵之間的激烈爭執。雖然印度軍方沒有發布詳細信息,但我從印度安全和情報來源處了解到了事件的大致輪廓,包括拉納德,他對事件的理解來自仔細閱讀媒體報導。他告訴我,巴布在與兩名隨行人員一起走到中國營地時遭到襲擊。“其中一名隨行人員回來告訴他們的部隊,然後他們過去,發生了衝突。”

中國士兵據稱攜帶著帶刺的金屬棍棒和纏著鐵絲網的武器。這場戰鬥持續到深夜,涉及雙方數十人。如果士兵們使用槍支,這場戰鬥可能會少些流血。總共有20名印度士兵,包括巴布,上校被殺。中國官方媒體後來報導稱中國方面有四人死亡,儘管印度官員聲稱實際數字要高得多。

加勒萬的殘酷戰鬥對拉納德來說並不完全出乎意料。他認為這不是一起失控的打鬥,而是一場中國計劃的攻擊——這正是他一直在警告同事的事情。正如他對我所說的那樣,“如果這不是預謀的,那麼中國人怎麼會帶著帶刺的鐵棍和鐵絲網?”拉納德表示,他在2023年3月曾看到解放軍部隊發出類似武器的招標公告,這表明他們仍然懷有敵意。“所以很明顯,他們在準備。”

戰略目標

2017年,習近平寫信給西藏南部阿魯納恰爾邦鄰近的隆子縣的一個牧羊家庭的兩姐妹,感謝她們為保衛邊境所做的努力。據中國國家媒體報導,這兩名藏族女性和她們的父親曾是他們村莊玉麥唯一的居民,直到1990年代中期;自那時以來,該地區人口已增至200多人。在這封在中國廣泛宣傳的信中,習近平表示希望這個家庭能激勵其他牧民像“格桑花”一樣在該地區紮根,成為中國領土的守護者。

自上任以來,習近平多次談到要毫不妥協地保護國家的“核心利益”——這個詞通常被理解為包括中國的領土和主權主張。在習近平的領導下,中國在南海將珊瑚礁和從海底挖出的沙堆變成了人工島嶼,這些島嶼現在裝備了導彈和跑道,並進行了重度軍事化。習近平還強調,中國致力於實現其統一台灣的長期夢想,台灣自1949年以來就與中國大陸分離。另一個類似的優先事項是通過鎮壓西藏獨立運動來鞏固中國對西藏的控制。孔達帕利告訴我,中國在印度邊界的強硬立場是出於同樣的目標,即在有爭議地區宣示主權。

去年我在德里會見的一位印度高級情報官員解釋說,中國在實際控制線上的敵對行為有兩個戰略目標:削弱印度在其自身後院的影響力,並使印度軍隊處於被束縛的狀態,以削弱印度的地緣政治影響力。“我們是該地區的大哥:孟加拉國、尼泊爾、斯里蘭卡——大家有問題時都會求助於印度,”他說。“中國想要削弱我們,說:‘當你們連自己的風險都無法應對時,印度怎麼能成為你們的淨安全提供者?’”他將針對印度的中國網絡攻擊歸因於同樣的動機:希望削弱印度的地位。他說,中國的敵意旨在削弱印度參與旨在應對中國威脅的戰略聯盟。

一個例子是四方安全對話,簡稱四方,這是一個由印度、美國、澳大利亞和日本組成的組織,目的是防止中國主導印太地區。據這位情報官員說,“他們不希望印度成為美國在該地區的長臂,也不希望我們積極參與像四方這樣的組織,這又回到了邊界問題。他們想讓我們被束縛在陸地邊界上,因為地緣政治的未來在於海洋。他們不希望我們抬起頭來。”

中國的經濟實力幫助其在該地區擴大了影響力,這是印度無法匹敵的。自習近平2013年開始的一帶一路倡議以來,中國在印度的每一個鄰國投資了基礎設施項目。“我們稱之為戰略項目,因為他們進入這些項目時並不考慮能獲得什麼商業回報,”他說。中國從這些投資中獲得了“巨大的槓桿”。印度不僅在資源方面無法競爭,這位官員補充說,印度也不能像他聲稱中國那樣運作。“他們真的帶著一袋袋現金來,”他說。“我們必須得到議會的批准,這個批准,那個批准。”

在西藏邊界,這種方式變得更加具體,中國已經在整個西藏邊界建立了620多個“小康村”。這些村莊投入了數十億人民幣,用於建設道路、發電站、學校和醫療設施。每個村莊由約100個配備現代設施(如供暖和互聯網連接)的家庭組成。孔達帕利說,一些藏人和漢人——其中許多人是退伍軍人——已經搬進了這些村莊,實際上改變了該地區的人口結構,增強了北京鎮壓西藏抵抗的能力。

“這些定居點實際上是情報哨所,”孔達帕利說。與小康村緊鄰實際控制線不同,印度這一側的定居點距印度領土內部20到30英里。這讓這些村莊的居民有機會侵占印度的土地,孔達帕利說。

印度當局將這些邊境村莊的建立視為支持中國多年來在南海實行的逐步侵占策略,現在試圖在實際控制線上複製這一策略。去年我在德里與一位高級印度情報官員共進早餐時,他向我解釋了中國軍隊在邊境的運作方式。“這非常簡單,但非常明確,”他在德里一間酒店的露台上告訴我。“這始於他們的牦牛進入邊界的公共牧場。幾周後,牧民會來。然後,他們開始為牧民開闢小道。接著,因為有牧民和牦牛在那裡,解放軍會來,說‘這些是我們的國民——我們只是來檢查他們。’”

這位官員接著說:“一旦部隊開始巡邏,他們就會搭建帳篷,說‘我們的部隊需要休息。’接下來他們會說,‘這些小道不夠好,我們開始修建道路。’然後他們會阻止我們的巡邏隊進入該地區。一旦道路修好,帳篷就會變成水泥建築。因此,大約八到九步,他們會在地面上創造新事實,說‘這是我們的。’”實際上,不發一槍一彈贏得戰爭。

這正是解放軍在加勒萬河谷和2020年春季中國軍隊進入東拉達克的幾個地區所目標的。在加勒萬的衝突之後,雙方都從該地點撤軍,但中國士兵仍占據著其他地區,包括距加勒萬河谷以南50英里的班公湖沿岸的地區。

印度進行了反擊。2020年8月29日晚,印度的一支神秘游擊部隊和印度軍隊一起,開始攀登東拉達克的一座山坡。這些山脈是凱拉什山脈的一部分,這是一連串崎嶇的山峰,最高達22,000英尺,從班公湖南岸開始,向東南延伸約500英里。由於地形困難,這些高地在1962年戰爭後被印度和中國雙方放棄了。但現在,近六十年後,印度陸軍指揮官希望控制其中幾個山頂。

作為負責這次行動的最高指揮官喬西中將後來在媒體採訪中透露,這次行動被稱為雪豹行動,是對解放軍入侵的回應。到8月29日晚上,印度軍隊已經控制了一個戰略高峰。次日上午,印度坦克沿著山脊向東南方移動數英里,使印度軍隊占領了戰略要地熱藏拉,一個俯瞰中國駐軍的高山通道。在解放軍能將設備和部隊帶到他們那邊的山坡上之前,印度軍隊已經占據了優勢。

喬西在接受印度軍事記者尼廷·高克萊運營的國際事務網站Stratnews Global採訪時說,這次行動“計劃周密,思路清晰,執行徹底,達到了完全的出其不意。”印度只遭受了一個傷亡:53歲的特殊邊防部隊游擊隊成員尼瑪·滕津,他於1962年戰爭後留下的地雷爆炸中喪生。

喬西解釋說,印度占領凱拉什山脈高地的目的是迫使中國從解放軍在8月初入侵的地區撤軍。這一策略給印度在與中國談判中提供了籌碼,最終取得了成功:2021年2月,解放軍拆除了其結構,並撤出了那些地點的士兵,換取印度軍隊撤出山頂。

然而,這並不意味著中國已經放棄。實際上,自2021年以來,解放軍在班公湖以北的廣泛地區的軍事存在顯著增加。根據戰略與國際研究中心對2022年10月4日衛星圖像的分析,中國在班公湖以北建立了一個新的解放軍師部總部,距實際控制線僅3.5英里。據C.S.I.S.報告,其支援建築“兩側有大量壕溝和設備儲存設施。”

去年8月底,中國自然資源部發布了一張新地圖,將阿克賽欽和阿魯納恰爾邦劃為中國領土。中國以前也發布過這樣的地圖。但這次新發布的時機——距印度在德里舉辦G20峰會不到兩周——表明這是一個精心計算的刺痛,旨在削弱印度在展示其影響力上升時的影響力。一位政府發言人表示,中國此舉只會“使邊界問題的解決更加複雜化。”

印度認為中國使用類似的戰術來向印度施壓,迫使其在阿魯納恰爾邦做出讓步,該地區被中國政府稱為藏南。今年4月,中國民政部宣布重新命名該地區的30個地方,這是自2017年以來的第四次此類舉動。去年3月,中國選擇不派代表參加在阿魯納恰爾邦首府伊塔那噶舉行的G20活動,提醒世人它認為印度在那裡的統治是不合法的。“當印度官員訪問中國時,中國駐德里的大使館不會給來自阿魯納恰爾邦的代表簽發蓋章簽證,”現任佛教組織的前外交官說。相反,大使館官員允許入境,並在護照上訂上未蓋章的紙片。“他們說這位代表是受歡迎的,因為他的土地是中國的一部分。”結果,這位前外交官告訴我,印度政府不能派遣那位代表,因為這樣做將等於承認中國的立場。

印度政府對靠近邊界的印度人的忠誠也感到不安,擔心他們可能轉向中國。

中國對阿魯納恰爾邦特別是塔旺地區感興趣的一個原因是該州的佛教聖地,包括塔旺寺。塔旺寺建於17世紀末,是世界第二大佛教寺院,僅次於西藏拉薩的哲蚌寺。1959年,達賴喇嘛逃離西藏,經過艱難跋涉穿越山脈,進入阿魯納恰爾邦時,塔旺寺是他的第一個避難所。蘭德公司(RAND Corporation)的德里克·格羅斯曼解釋說,中國想要塔旺,因為他們認為控制目前西藏以外最重要的藏傳佛教中心將有助於鞏固對西藏人口的控制。“他們擔心因為印度繼續為達賴喇嘛提供安全避難所,某個時候達賴喇嘛可能會回到塔旺,利用這一點來激勵藏人試圖宣布從中國獨立,”格羅斯曼說。

印度政府對靠近邊界的印度人的忠誠也感到不安,擔心他們可能轉向中國。阿魯納恰爾邦與印度的東北地區一樣,發展不如印度其他地區;許多偏遠地區的農村社區生活相對孤立。退休政府僱員葉西·普恩措克住在塔旺,他告訴我,即使在20年前,他長大的村莊裡,很多人也不完全知道自己是印度人。“他們不知道有一個叫印度的國家,也不知道有一個叫中國的國家,”他說。多年來,印度當局的外展工作幫助改變了這一點,他說:“現在,他們明白印度是他們的國家。”

這種在邊界地區的人口中仍在形成的印度身份感也是中國建造的小康村令印度政府擔憂的另一個原因。“他們的想法是,當他們宣傳他們的村莊發展時,我們這邊邊界的人會看到並說,‘哦,我們的生活條件如此糟糕,’”我共進早餐的那位印度情報官員告訴我。“藏人會看到阿魯納恰爾邦的貧困。”

中國邊境村莊更好的移動信號也是實際控制線另一邊的羨慕之源,在某些地區的市民能夠接收到中國的手機信號。手機在邊界附近自動切換到中國網絡,普恩措克告訴我。當天早些時候,我們交談時,他剛剛訪問了一個接近實際控制線的地區。“剛到那裡,我注意到我的手機顯示的是下午3:30,”他說。他一開始還在納悶時間怎麼會過得這麼快。然後他意識到手機顯示的是中國時間,那裡比印度時間早兩個半小時。

來自阿魯納恰爾邦的佛教僧侶吳旺塔什告訴我,中國試圖吸引印度的佛教邊界人口是“中國化”佛教的一部分,即淡化其藏族身份,使其更加中國化。他說他聽說過中國政府向印度牦牛牧民提供住房和財務福利,讓他們定居在一些新建村莊。

“這裡的大多數人對印度忠誠,並且是達賴喇嘛的追隨者,”他告訴我。但他補充說,在當前達賴喇嘛去世後,這種情況可能會改變。“當有金錢誘惑時,他們可能會被動搖。”

遲來的,印度政府通過一個“活力村莊”計劃來應對中國的小康村,該計劃於去年4月宣布。在未來十年,政府計劃投資6億美元,用於實際控制線沿線約3,000個已定居村莊的發展,從拉達克到阿魯納恰爾邦。通過建設道路、水壩、學校和醫院,並改善這一地區的電信服務,當局希望給邊境社區的居民一個留下來並忠於印度的理由。

資深西藏和中印關係學者克勞德·阿爾皮認為,過去幾年的小規模衝突有一個好處,這迫使雙方在拉達克某些地方達成了正式的邊界協議。“事實上,這是首次有實際控制線地圖存在於這個地區,”阿爾皮告訴我。

然而,邊界爭端在其他地方仍然存在,包括德姆喬克和德普桑。儘管莫迪和習近平去年8月在南非峰會上同意加快邊界“脫離接觸和降級”的進程,但目前尚不清楚這些問題是否會很快解決。儘管他的政黨在最近的選舉中失去了多數席位,但莫迪在民族主義問題上(如與中國的邊界爭端)的決策權不太可能減少,這反過來意味著印度在實際控制線上的強硬態度可能會持續。“今天,在加勒萬事件後,毫無疑問,中國不能再進入印度領土超過幾百米,”阿爾皮說。“這次,印度終於做出了強有力的回應。”

資料來源

![燙金小囍字貼紙 [24枚]](http://wish.with.tw/cdn/shop/products/hqdefault_2cb3b4c8-ec0a-453e-a8be-1b14dad58faf.jpg?v=1619698098&width=533)